BEBERAPA waktu lalu, sejumlah aktivis perempuan protes terhadap Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Personil DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemicunya ialah Pasal 8(2) yang memangkas jumlah caleg perempuan di setiap daerah pemilihan sehingga berdampak pada berkurangnya keterwakilan perempuan pada Pemilu parlemen 2024. UU Pemilu No 7/2017 mengatur daftar calon harus terdiri atas minimal 30% perempuan.

Aturan baru KPU menyebutkan, jika terdapat angka desimal dalam penghitungan kuota perempuan, akan dibulatkan ke bawah ke desimal kedua jika kurang dari 50 dan dibulatkan ke atas jika 50 atau lebih. Misalnya, angkanya 4, maka 30% ialah 1,2 dan otomatis dibulatkan menjadi 1.

Jauh dari harapan, sekalipun reformasi sudah mengamanatkan ide itu menurut amendemen UUD 1945. Konstitusi mengubah pasal-pasal, termasuk Pasal 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus, serta mempunyai kesempatan yang sama dan manfaatnya. Pasal ini akan dimaknai oleh masyarakat umum sebagai tindakan positif.

Ketika menyusun UU Pemilu (2004), ada beberapa opsi. Persentase tertinggi perempuan ialah 50%. Memang 30%, tapi UU punya sistem yang lebih jelas. Oleh karena itu, (ketentuannya) tidak masuk dalam Peraturan KPU. Karena saat itu kami mengambil 30% dari 20 hingga 50% seleksi. Idealnya 50% karena 50% penduduknya ialah perempuan.

Pada masa Reformasi 1998, proporsi perempuan di parlemen ialah 9%. Pemilu tahun 2004 yang memperoleh 14%, dan pemilu tahun 2009 memperoleh 18,4%. Terbangun perlahan, kemudian menurun menjadi 17,6% pada tahun 2014. Kini kembali meningkat menjadi 20,52%.

Aura terulang lagi

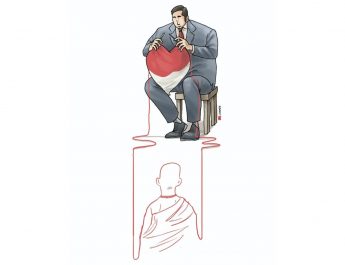

Memang benar, bahwa tahun-tahun politik sebelum dan sesudah pemilu mendatang merupakan masa yang sangat penting setelah 25 tahun pasca- Reformasi. Tetapi sayangnya, keterlibatan perempuan dalam politik masih dipahami secara simbolis. Perempuan dalam politik masih dilihat sebagai pelengkap jumlah 30% sebagaimana aturan yang ada. Keterwakilan substantif yang sebenarnya ingin dicapai justru tidak terjadi. Hal itu dapat dilihat mulai proses perekrutan hingga hasil yang didapat.

Pelibatan perempuan dalam parpol tidak dibarengi dengan pendidikan politik yang serius untuk perempuan. Dengan demikian, perempuan yang telah lama ditempatkan oleh sistem patriarki hanya sebagai makhluk domestik, akan gagap dalam menjalani perannya secara aktif sebagai politisi. Sulit dan enggan mengeluarkan pandangan pribadinya, bahkan keputusan yang diambil kerap tidak mewakili kepentingan perempuan.

Apalagi, jika pandangan dan keputusannya dalam merespons persoalan perempuan seperti kebijakan tentang hak pekerja perempuan, penghapusan kekerasan seksual, kesehatan reproduksi dan persoalan lainya dianggap bertentangan dengan kepentingan partai, atau lembaga politik tempatnya berkiprah. Tentu saja, akan menyulut pertentangan sengit yang membuat perempuan semakin tidak leluasa untuk berpendapat, bahkan dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Anggapan bahwa perempuan hanya makhluk domestik dan penghias dalam politik, membuat perempuan tidak dilihat berdasarkan kemampuannya yang cakap dalam berpolitik. Meskipun, beberapa nama perempuan berhasil mendapat pengakuan atas kapasitas dan kapabilitasnya dalam berpolitik, tetapi secara keseluruhan sistem perempuan masih belum mendapat pengakuan yang sama dalam politik. Buat sekadar mendapat apresiasi dan persamaan perilaku untuk merespons kinerjanya, perempuan harus berjuang lebih keras mendobrak sistem politik yang patriarki itu.

Urgensitas

Kita harus benar-benar memanfaatkan dinamika politik yang memberikan kita ruang lingkup yang luas untuk memperkuat partisipasi politik perempuan. Kita perlu berpikir melampaui politik praktis dan pragmatisme politik dan fokus pada kebutuhan dasar .

Pertama, kehadiran perempuan dapat menjadi simbol pengakuan atas kapasitas perempuan sebagai warga negara, yang juga memiliki kecakapan di berbagai ranah selain domestik. Kehadiran perempuan dalam politik mencerminkan keadilan suatu negara (Childs, 2008; Phillips, 1995). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi, yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Pasalnya, seperti yang dikatakan Michel Bechlet (presiden perempuan pertama Chile), “Kalau demokrasi tidak melibatkan perempuan, demokrasi hanya menjadi pilihan bagi separuh populasi.”

Kedua, perempuan yang menduduki jabatan politik harus dapat memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan mampu merespons persoalan diskriminasi terhadap perempuan yang masih menjadi PR besar negara ini karena merekalah yang paling memahami esensi permasalahan perempuan. Terakhir, perempuan diharapkan mampu mengubah gaya politik maskulin ke gaya yang memberikan perhatian serius kepada kebijakan yang lebih berkeadilan gender.

Ketiga, perempuan harus berpartisipasi dalam politik agar masyarakat dapat merasakan memiliki dan berpartisipasi dalam politik. Maksudnya, dengan demikian, kehadiran perempuan dalam politik ialah hal yang penting bagi kehidupan perempuan yang lebih baik.

Keempat, pengakuan peran politik perempuan, juga harus dilihat dari luar partai atau lembaga politik lainnya. Konkretnya hingga saat ini perempuan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas politik alternatif. Misalnya, dalam kelompok-kelompok komunitas literasi politik yang dekat dengan lingkup akademis, kelompok pengada layanan bagi para perempuan korban kekerasan, organisasi perempuan yang secara konsisten bekerja untuk hak-hak perempuan di setiap ranah seperti pada isu lingkungan, buruh, pendidikan, dan lain sebagainya.

Ruang parpol

Parpol terkesan memberikan akses yang sama kepada setiap eksekutif, tetapi kenyataannya tidak demikian. Misalnya saja, terkait penempatan perempuan pada posisi strategis di partai, merujuk temuan penelitian LIPI tahun 2021 di DKI Jakarta, Jabar, Sumbar, Kaltim, Sulsel, dan Maluku menunjukkan 92% perempuan jelas terlihat bahwa partai tersebut menduduki posisi strategis.

Urgensitas bahwa nomor urut kecil (1 atau 2) masih menjadi faktor penting dalam perolehan suara perempuan dalam pemilu. Karena kondisi parpol seperti ini, tidak mudah bagi perempuan untuk mengakses sumber-sumber kekuasaan. Memang benar, semangat pelibatan perempuan dalam politik harus diakui secara kolektif sebagai kebutuhan yang mendesak.

Perempuan dan laki-laki dalam dunia politik juga mempunyai titik tolak yang berbeda. Menghilangkan Hambatan Lelaki akan lebih mudah mewujudkan dirinya, termasuk di dunia politik, bila mereka tidak terbebani oleh peran reproduktif dan tugas rumah tangga yang dibangun masyarakat.

Pada tingkat yang lebih ekstrem, relasi kuasa yang timpang bahkan dapat membuat perempuan merasa rendah diri dalam dunia politik. Oleh karena itu, tidak jarang partai-partai politik memasukkan perempuan ke dalam daftar calon mereka pada pemilu parlemen agar tidak `dikucilkan’ dari daerah pemilihannya.

Akibat dari hambatan langit-langit kaca ini bisa menjadi lebih kompleks dalam penunjukan eksekutif (manajer regional dan bahkan presiden). Meskipun logika pencalonan dan sistem pemilu untuk lembaga eksekutif dan legislatif berbeda, dan kandidat dapat dicalonkan oleh parpol, gabungan partai, atau individu (dalam kasus pemimpin daerah), tingkat kemenangan dalam pemilu lokal ialah sama.

Meskipun terdapat banyak hambatan bagi perempuan dalam mengejar karir politik, tentu ada cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Kalau kita berbicara dalam konteks pemilu, setiap perubahan yang melibatkan sistem pemilu dan unsur-unsurnya berdampak pada keterwakilan perempuan dalam politik, di antara berbagai sistem pemilu yang ada, representasi proporsional dianggap sebagai sistem pemilu yang paling ramah terhadap perempuan (Lijphart dan Aitkin, 1994).

Fakta bahwa beberapa caleg perempuan mengaku harus bekerja ekstra, karena harus berkampanye untuk dirinya sendiri, partainya, dan calon presiden dalam pemilu serentak ini. Tetapi ternyata, kampanye multitahap ini justru menyebabkan perempuan mengalami flux effect dari pemilu serentak. Strategi ini, semakin efektif, terutama bila menyasar pemilih mengambang yang belum terpilih menjadi calon anggota parlemen.