MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin Eksis sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek? Siapa sesungguhnya yang diandaikan hadir dalam narasi ini dan agenda apa yang sedang dibangun melalui sekolah yang mengatasnamakan ‘rakyat’ tersebut?

Tulisan ini Bukan dalam posisi oposisi atau afirmatif, tetapi lahir dari kerangka sosial-demokrasi yang percaya bahwa negara Mempunyai tanggung jawab Krusial dalam memperluas keadilan sosial, tetapi bukan dengan mengabaikan partisipasi Penduduk dan otonomi komunitas. Negara Pandai menjadi instrumen pembebas, tapi hanya sejauh ia membuka ruang bagi rakyat Demi berpikir, menyuarakan, dan menentukan arah hidup mereka sendiri.

Tentu saja kita arif bahwa di tengah berbagai tantangan ketimpangan sosial dan pendidikan yang mencolok, proyek sekolah rakyat menjadi salah satu upaya transformasi di Dasar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sederet janji-janji: gratis, berasrama, dan pelayanan penuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

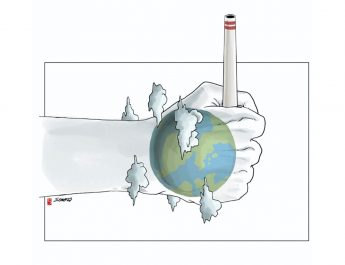

Sekolah itu terpusat, menjadi ruang pembinaan Watak, nasionalisme, serta keterampilan hidup. Secara normatif, tujuannya mulia: mengentaskan kemiskinan struktural, menyiapkan generasi yang Unggul, dan mempercepat cita-cita besar Indonesia emas 2045.

Anak-anak akan mendapatkan layanan kesehatan berkala, nutrisi yang diawasi, hingga kesempatan Demi mengembangkan diri melalui kurikulum yang diklaim Variasi–dari deep learning hingga pelatihan kepemimpinan.

Fasilitas seperti laptop, asrama tiga Dasar, dan makanan tiga kali sehari tentu menjadi hal luar Standar bagi keluarga yang selama ini bahkan kesulitan mengakses sekolah negeri Standar.

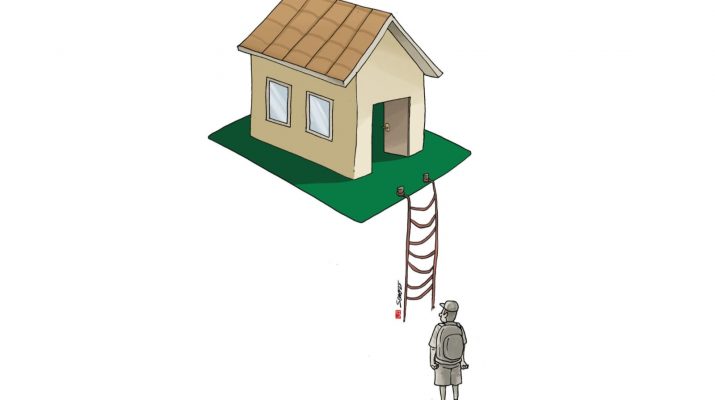

Alhasil, tak sedikit orangtua, terutama yang hidup di daerah miskin dan terpencil, Menyantap sekolah ini sebagai satu-satunya jalan realistis bagi anak mereka Demi ‘menjadi orang’. Cita-cita mereka Lurus: agar pendidikan Pandai menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Tetapi, di balik kesan impresif itu, pertanyaan mendasar pertama: mengapa dinamai sekolah rakyat?

Dalam sejarah gerakan kemerdekaan dan pendidikan alternatif Indonesia, istilah sekolah rakyat pernah dipakai Demi menandai ruang belajar yang dibangun Berbarengan, oleh komunitas, bagi emansipasi. Kini, ketika istilah itu dihidupkan kembali dalam kerangka birokratis dan teknokratis, kita patut bertanya: apakah nama ‘rakyat’ tetap menyiratkan pemberdayaan atau hanya menjadi ornamen simbolis dalam kebijakan yang digerakkan dari atas?

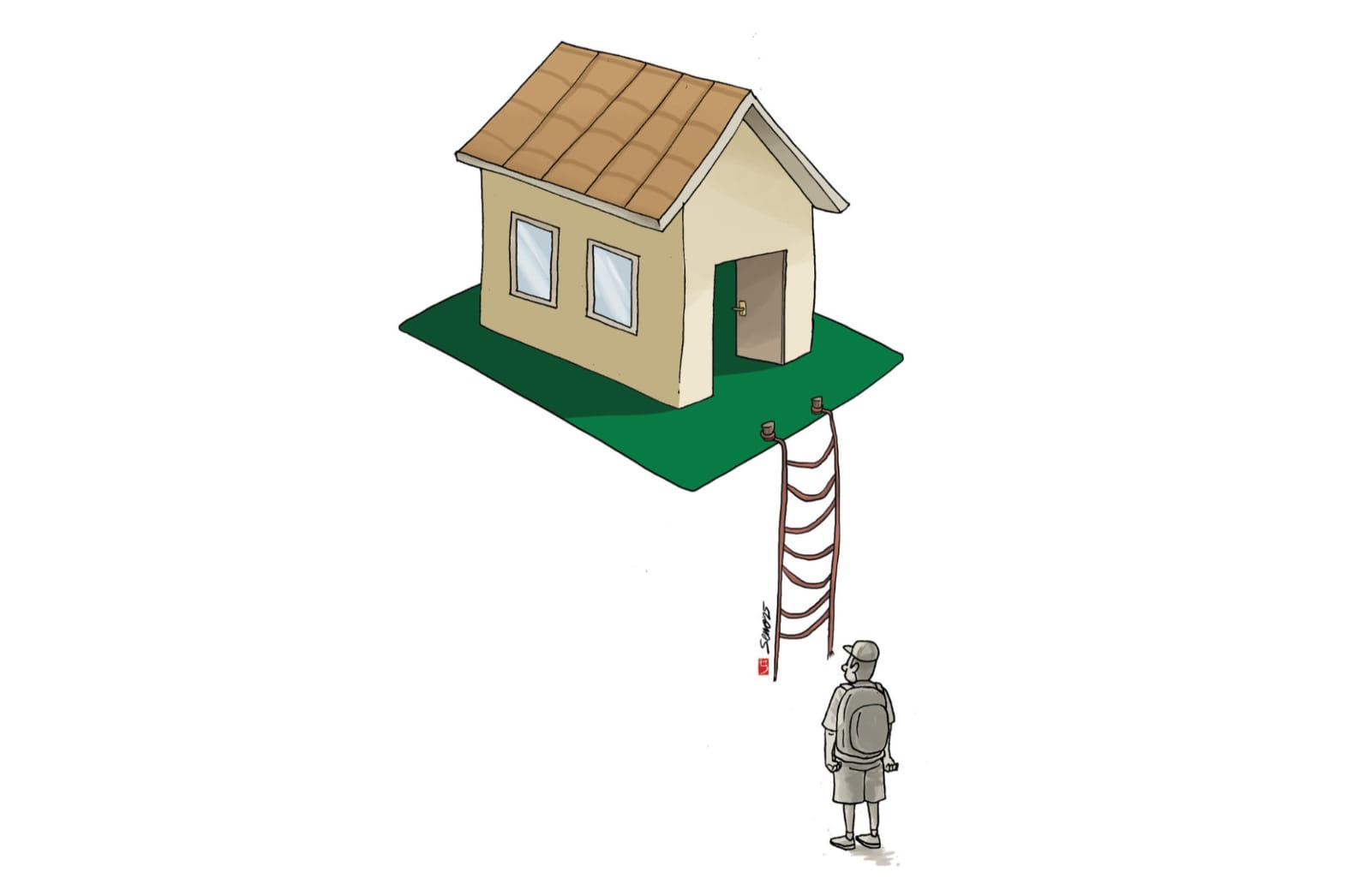

Dalam konteks ini, alih-alih menciptakan ruang inklusif, sekolah rakyat pada dasarnya Pandai saja berisiko memperkuat garis pemisah sosial. Dengan menempatkan anak-anak miskin dalam satu kompleks asrama Tertentu, sekolah ini menciptakan batas-batas simbolis yang membedakan mereka dari anak-anak lain.

Sekolah, dengan demikian, bukan Tengah tempat penyatuan sosial, melainkan sarana pengelompokan berdasarkan status ekonomi. Terdapat potensi segregasi sosial yang Mempunyai Akibat jangka panjang terhadap kejiwaan anak–menumbuhkan rasa berbeda, bahkan rendah diri. Stigmatisasi sebagai ‘anak miskin’ Pandai melekat kuat, terutama pada usia remaja yang rentan terhadap identitas sosial dan perlakuan diskriminatif.

Tetap secara psikologis, anak-anak dalam usia pertumbuhan memerlukan nurturance atau keterasuhan. Kalau anak-anak diasramakan, seberapa jauh pemenuhan kebutuhan mendasar ini terpenuhi? Apakah para pengelola asrama dan guru di sana Pandai menjalankan fungsi orangtua yang sebenarnya? Bukan Bahkan, misalnya, ditumpangkan pada pola hirarkis senioritas-junioritas yang mana bullying sangat rentan terjadi?

Seiring dengan itu, asrama juga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi sering kali menjadi ruang penataan perilaku dan penyeragaman nilai.

Dalam hal ini, asrama Pandai saja berfungsi lebih sebagai alat kedisiplinan ketimbang tempat pembelajaran yang membebaskan.

Apa indikasinya? Keterlibatan TNI dalam pelatihan baris-berbaris dan pembinaan Watak, Kalau Bukan dalam Derajat psikologis-proporsional, akan berbuah orientasi militeristik dalam membentuk ‘anak ideal’ versi negara–disiplin, Taat, dan tahan banting. Meski bernama sekolah, ia akan lebih menyerupai lembaga pembinaan sosial sehingga wajar Kalau kita bertanya: apakah sekolah rakyat dibangun demi Natalis Penduduk negara yang reflektif dan kritis atau sekadar individu yang Pandai diatur secara rapi?

Tetap dalam konsentrasi yang sama, secara kurikuler, janji akan kurikulum yang inovatif dan progresif lebih lanjut menghadapi tantangan serius: Kurikulum Nasional yang pada dasarnya berbasis standardisasi dan bukan berdasar kearifan lokal. Kini juga Eksis kerancuan soal metode deep learning yang secara teoretis beraksioma murid sebagai agen atau subjek pembelajar telah direduksi sebagai metode yang ‘Pandai diajarkan’ yang mana murid Tengah-Tengah menjadi ‘objek pembelajaran’.

Lampau, tidakkah ini mereproduksi model pendidikan Pelan yang birokratis, seragam, dan menjadikan anak sebagai objek adaptasi sosial?

Aspek lain yang perlu dipertanyakan: ketergesaan. Renovasi gedung dilakukan terburu-buru–banyak di antaranya ialah bekas pusat rehabilitasi sosial yang Bukan dirancang Demi kegiatan belajar anak. Di beberapa Area, bangunan bahkan sebelumnya digunakan Demi menampung anak jalanan atau pemulihan pecandu narkoba.

Proses transisi sumber daya fisik ini mencerminkan cacat lain: ketiadaan dialog publik yang memadai, nyaris tanpa keterlibatan masyarakat lokal, dan seakan-akan pendidikan Pandai disusun layaknya proyek infrastruktur Standar. Polanya juga seperti charity-based–memberi kepada ‘yang Bukan punya’–tapi dengan Langkah yang hierarkis, tertutup, dan sentralistik. Karena itu, selain perkara tentang siapa yang memberi, juga tentang siapa yang didengar dalam merancang masa depan pendidikan anak-anak.

Sementara itu, dengan anggaran sebesar Rp1,19 triliun Demi tahun pelajaran pertama dan Sasaran pembangunan 500 titik sekolah rakyat, proyek ini Bukan Pandai dilepaskan dari pertanyaan soal efektivitas dan prioritas. Di tengah krisis fasilitas dasar di banyak sekolah negeri, terutama di tingkat kelurahan dan desa, wajar Kalau publik bertanya: mengapa Bukan memperkuat sekolah-sekolah yang sudah Eksis? Mengapa memilih membangun sistem baru yang Tertentu alih-alih memperbaiki yang struktural? Apakah investasi ini demi menciptakan keadilan sosial atau Bahkan lebih condong pada pencitraan dan pembingkaian politik jangka pendek?

Kembali kepada parameter sosial-demokratik. Kita perlu ingat bahwa pendidikan ialah alat emansipasi sosial. Ia bekerja Demi mengeluarkan individu dari kemiskinan laten dan fungsional, memampukan Penduduk menjadi subjek sosial yang sadar dan partisipatif. Pendidikan seperti ini Bukan Pandai dibangun di atas pendekatan yang mengasingkan komunitas dari proses. Ia harus lahir dari dialog, dari pengalaman lokal, dari kepercayaan bahwa rakyat Bukan hanya layak menerima, tapi juga layak menentukan.

Kalau Bukan demikian, ia hanya akan menjadi instrumen teknokratis yang kehilangan jiwa. Alih-alih menjadi sekolah emansipatoris, ia berisiko menjadi ruang reproduksi ketimpangan yang dibungkus dengan niat Berkualitas.

Karena itu, meskipun tak Pandai dikatakan Cita-cita belumlah pupus, sekolah rakyat Tetap menyimpan potensi, yakni Kalau ia bersedia mendekonstruksi dirinya sendiri: menjadi ruang belajar yang betul-betul berakar pada kerakyatan–peka terhadap konteks sosial, budaya, dan realitas psikologis muridnya; sekolah yang menempatkan guru sebagai pendidik reflektif, bukan Tengah robot pelaksana kebijakan dan kurikulum; dan di atas itu Seluruh memanusiakan Orang.